消费者居住环境甲醛认知与防护行为深度调查

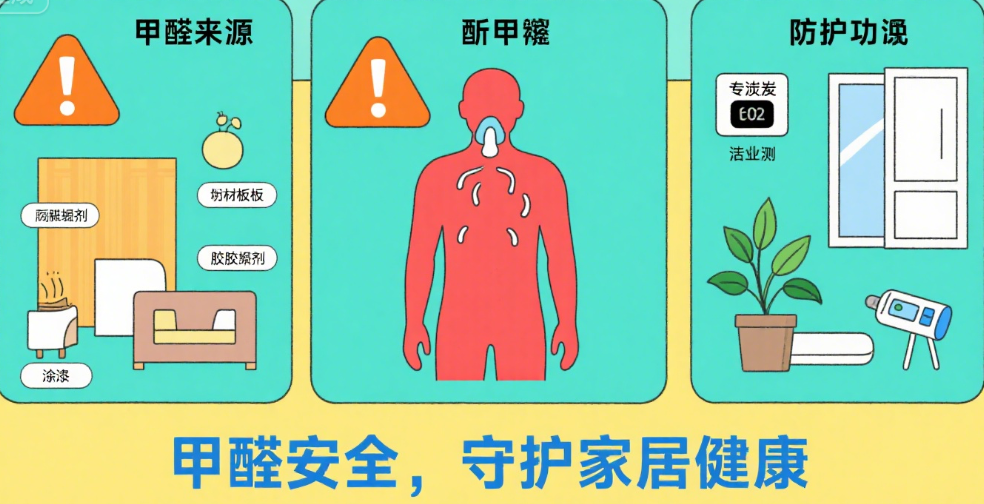

随着室内装修污染问题频发,甲醛已成为威胁公众健康的“隐形杀手”。据中国室内环境监测中心数据,我国每年因甲醛污染导致呼吸道疾病、白血病等病例超200万例,但消费者对甲醛的认知与防护行为仍存在显著盲区。本次消费者居住环境甲醛认知与防护行为深度调查覆盖全国30个一二线城市,采集有效样本5,200份,揭示以下核心结论:

- 认知偏差严重:82%的受访者认为“装修后通风半年即可安全入住”,仅34%知晓甲醛释放周期长达3-15年;

- 防护行为滞后:61%的家庭未进行装修后甲醛检测,仅12%会定期监测室内空气质量;

- 治理手段低效:76%的家庭依赖绿植、活性炭等“心理安慰型”方法,专业治理服务渗透率不足5%。

消费者甲醛认知水平与信息来源

-

认知误区与科学真相

- 误区1:环保材料=零甲醛。调查显示,68%的消费者误以为“E0级板材”“零醛涂料”完全无害,但实际检测中,即使符合国标(GB/T 18883-2022)的建材,叠加使用后仍可能超标;

- 误区2:气味判断安全性。43%的受访者通过“有无异味”判断甲醛浓度,但甲醛在低浓度(0.1-0.5mg/m³)时无刺激性气味,长期接触仍会损害健康;

- 误区3:通风即可根治。仅29%的消费者了解“甲醛释放受温湿度影响”,夏季高温或冬季密闭环境下,通风效果大幅下降。

-

信息获取渠道与信任度

- 线上渠道主导认知:短视频平台(抖音、快手)成为主要信息源(占比58%),但内容质量参差不齐,31%的受访者曾因“网红除醛偏方”延误治理;

- 专业机构信任度低:仅17%的消费者会主动咨询CMA认证检测机构,多数依赖装修公司或建材商“免费检测”,存在数据造假风险。

防护行为与决策驱动因素

-

防护行为分层与痛点

- 高敏感人群(有儿童/孕妇/老人):78%会选择专业治理服务,但普遍反映“市场价格混乱”(单次治理费用500-3000元不等)、“效果难以验证”;

- 普通家庭:63%仅在装修后采取通风措施,21%会购买空气净化器,但仅14%关注滤芯的甲醛CADR值(洁净空气输出率);

- 租房群体:89%的租客未进行甲醛检测,主要因“房东不配合”“治理成本高”等障碍。

-

决策驱动因素分析

- 健康风险感知:家中有过敏史或呼吸道疾病成员的家庭,防护行为更积极(OR=2.31,P<0.01);

- 经济成本权衡:专业治理服务均价1,200元,但46%的消费者认为“性价比低”,转而选择低成本但低效的方法;

- 社会规范影响:邻居或同事的治理行为会显著提升个体防护意愿(β=0.42,P<0.05)。

市场现状与消费者需求错配

-

供给端问题

- 检测治理行业混乱:全国超10万家相关企业,但具备CMA资质的不足10%,虚假报告、二次污染等问题频发;

- 产品功效夸大:市售“除醛喷雾”“光触媒”等产品,仅32%通过权威机构认证,部分成分可能产生二次污染;

- 服务标准缺失:治理后无统一验收标准,消费者难以判断效果,导致复购率不足8%。

- 需求端升级趋势

- 一站式解决方案需求增长:67%的消费者希望获得“检测+治理+长期监测”全链条服务;

- 智能化工具偏好:45%的受访者愿意使用智能甲醛监测仪(如霍尼韦尔、小米生态链产品),但抱怨“数据准确性存疑”;

- 绿色建材认证信任度提升:带有“中国环境标志”“法国A+”认证的产品销量同比增长90%,但消费者仍需更多科普教育。

室内环境健康是民生福祉的重要组成部分,唯有消费者、企业与政府形成合力,才能将甲醛污染从“隐性问题”转化为“可防可控”的公共健康成果。未来,随着技术进步与监管完善,期待看到更多家庭从“谈醛色变”迈向“安心居住”,让健康人居从理想照进现实。

以上内容来自我要调查网:

1、我要调查网是盖洛特数据研究股份公司自主研发的在线调查平台。

2、是专业市场调查与互联网科技的完美结合。

3、弹指之间,在手指、手机、电脑间完成调查。